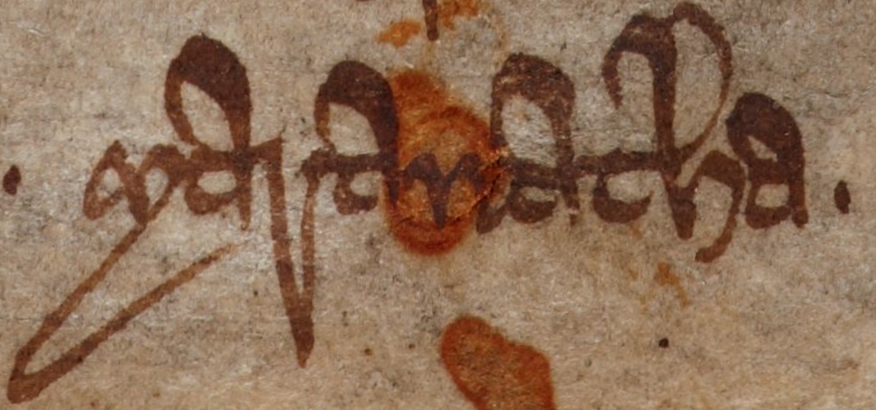

Maranatha—活在末世的應許與盼望中

編按:由十一位教授合著的《Maranatha—活在末世的應許與盼望中》即將出版。以下是編者序。

盼望是人在黑暗中堅持下去的力量來源。二十一世紀二十年代是一動蕩不安的時代,天災、瘟疫、戰爭,加上文化與政治兩極化造成社會的撕裂,許多基督徒自然產生危機與末世意識。當然,動蕩不安,災難連連並不只是現今時代才有的現象,從創世到如今,黑暗時期在人類歷史中屢見不鮮。末世意識本來就是聖經時常提醒信徒們的教導。從舊約到新約,充滿神對祂子民有關他們末來的應許,就是要給他們盼望。而盼望不只是消極地等候應許的實現,而是積極地活出今世與神同行的生活。我們是光明之子、白晝之子,不要睡覺,像那些屬黑夜的、屬幽暗的,總要警醒謹守,等候主再來。(帖前五5~6)

美國正道福音神學院的教授團決定在這時刻出版一本有關末世的文集,與華人讀者們互相勉勵。末世論在神學上是一極具爭議的課題,這些爭議源於釋經的原則,特別是對預言應驗的理解,和對整本聖經的神學架構,以及神的救贖計劃如何在歷史中彰顯,這些因素有非常複雜的相互關係。難怪直到如今,末世論的派別與觀點,在福音派中仍然有相當大的分歧。雖然如此,聖經有關信徒在實行上對末世該有什麼態度的教導卻是非常清楚。本書不限定各篇作者的派別立場,讓他們從對經文的瞭解,提出可應用在今世的真理。

第一部份《神學詮釋系統》介紹目前在福音派中最主要的三個末世觀 ,「歷史千禧年前派」、「漸進時代主義千禧年前派」和「無千禧年派」1,讓讀者對這三派有一概念。千禧年前派的兩個觀點「歷史前派」和「時代主義」分別用兩章作詮釋。第三章是論述「無派」的立場。「千禧年後派」的立場因為其聖經根據比較薄弱,持守的人較少,本書不作論述。

第二部份《舊約中的應許》從舊約聖經中的應許看末世盼望。三位作者分別從創世記、以賽亞書和以西結書,剖析「彌賽亞來臨的應許」、「公義錫安城的應許」和「神永遠同在的應許」。神從遠古所賜的應許,讓我們認定祂是掌管歷史的主宰,沒有任何邪惡與黑暗可以攔阻祂永恆的愛,這是信神的人極大的安慰。

在進入新約經文之前,我們加入一篇有關兩約之間,第二聖殿時期的文章,從當時的猶太教文獻中對復活的觀點,讓我們曉得復活的盼望如何從舊約的信仰發展到新約時期,從而一方面瞭解新約的使徒們和初代的猶太基督徒對末世之背景觀念,另一方面對照耶穌所帶來永生的新盼望。

《新約中的盼望》有四篇文章,從「基督再來的盼望」到「基督再來的準備」到「末世群體的共建」,顯出末世的預言不只為滿足我們對未來的好奇心,而是激勵我們真實地從個人到群體,作個「末世信徒」。最後,以啟示錄十九章的詮釋,讓讀者一睹「得勝君王的來臨」。聖經吩咐我們若是有人問我們心中盼望的緣由,「就要常作準備,以溫柔、敬畏的心回答各人。」(彼前三15)

感謝本書每一位作者的參與。十一位作者之中,有六位是正道福音神學院現任或前任專職教授,三位曾在正道擔任客座教學,另外兩位正在亞洲從事神學教育。他們一方面呈現出嚴謹的學術研究,另一方面表達出對實行應用的重視。在每章之後,都有按該章的主題編寫的講道或教課大綱、討論問題,和介紹讀者進深閱讀的書目。我們盼望讀者們清楚看到學術與實行是相輔相成,而非彼此對立,紮實的聖經和神學研究可帶來適切的應用。

特別感謝謝挺博士從開始到最後,督導全書完成,包括與出版商接洽以及與作者聯繫。雷雪倫博士在出版本書的意念萌芽之際,提出許多寶貴的建議,並草擬全書內容的架構,制定出版格式和寫作指南。這本書能完成,她們兩位功不可沒。

我們也衷心地感謝我們的兩位博士生程嫣和蕭雅鴻姐妹。程嫣是我們的文稿校對編輯,她敏銳的眼光,嚴謹認真的態度,保證了全書每篇文章在文字上的準確性和格式上的一致性。舊約博士生蕭雅鴻將「公義錫安城的應許—以賽亞書六十章」以優美的語言,忠實通順地翻譯為中文。我們謝謝她們二位對本書的貢獻。

我們的心願是,本書能在這彎曲悖謬的世代中,激勵全球信徒們渴想主來,活在末世的應許與盼望中。

「阿們!主耶穌啊,我願你來!」(啟二十二20)

雖然不少中文神學書籍把英文 Premillennialism 和 Postmillennialism 譯作「前千禧年派」和「後千禧年派」,簡稱「前千」和「後千」,本書把這些派別稱為「千禧年前派」和「千禧年後派」,簡稱「前派」和「後派」,因為在末世觀中,「前」與「後」是指基督在「千禧年前」還是在「千禧年後」再臨,所以我們認為譯作「千禧年前派」和「千禧年後派」比較配合原意。Amillennialism 仍然譯作「無千禧年派」,簡稱「無派」。